「悟り」を改めて確信することができた、本日2018年11月19日月曜日。

あえてかぎかっこ付きで「悟り」としているのは、「悟り」の意味が人によって違うからである。

書いてもしょうがないかと最初は考えた。それでも、「悟り」を求める人に、あるいは「悟り」を得たと思うがこれでいいのかと疑問を持つ人に向けて、少しのヒントにでもなればと思った。異論はもちろん認める。「悟り」とはまったくもって一般的な意味で言う「個人」の範疇にあるからだ。

「悟り」を開く前と後では、確かに景色が違うのだが、一変するというものではない。

勉強や瞑想実践により、徐々に人間が変わっていった。

そして最後、大きな一歩を踏み出した時に、これ以上進むところがないということに気づく。

「気づき」が大事で、知っているかのようで知らなかったことに気づく、とでも表現しようか。「逆転の発想」ともまた違う。

例をひとつ出せば、美女に惹かれる自分がいるとする。「美女」というのは名称と形態に左右された「私」が解釈した結果で、なおかつ「糞袋」だと理解したとする。でも、どうしても欲情してしまう自分に悩む。「しょせん人間のちょっとした目鼻立ちで可愛いと思ってしまうなんて、なんと愚かな自分!自分は顔かたちに惹かれており、皮膚を愛しているのか!触覚にも左右されていて、あの膨らみに触れたい!でもこんなのじゃダメだ、乗り越えねばならない!」などと考える。理解していないからこそ欲情してしまい、欲情は「苦」につながるから、本当に理解すれば情欲がなくなり「苦」の消滅にもなると考える。だが、一見して正しそうなこの姿勢こそが、自分を無明へ引き込んでいる。「そうか、あっちの女の人はブサイクだしどうでもいいが、この女の人は美人で話してみたいと自分は思っているんだな」と観察することが大切なのだ。つまり、過去から大量に積み重ねてきた「業」(ここで言うなら、昔から誰かを可愛いと思ったりしてきた無数の過去)により「美人だなあ、付き合いたいなあ」と思っていて、今目の前にいる美人に対しても同様に思うのである。それを否定するからこそ、「苦」が生まれる。誤解を恐れずに言えば、「美女」に惹かれないことが「悟り」なのではない。「美しい」と思ったなら、「美しいと思ったな」と思うだけで、あとはなにもない。それだけである。「美しい」と思うことを否定する必要はなくて、「美しい」と感じたときにはそう感じた自分を把握していればよい。

確かに瞑想を極めていけば、外を歩いている人ももはや人とは認識しないほどの「目」を手に入れることができる。

でも、そうして世の中を観ることが別に「正しい」わけではない。

もし何かを「美しい」「素晴らしい」と思うなら、そのままそう思う自分を観ればいい。

ゴータマ・ブッダの教えの「真髄」は「苦」の消滅である。それ以上でもそれ以下でもない教えだ。人生を生きていれば「苦しむ」からこそ、「苦しみ」を取り除き、「苦しみ」がそもそも生起しないようにする。この基本軸が理解できていなければ、仏教は難しい。「苦しみ」がないならもうそれは「悟り」なのだが、そう言えるほど、仏教実践者には自信がなかったり、「傲慢だ」と非難されることを恐れる。いつまでも「悟り」を目指す過程にいれば、「まだまだ修行中です」と言い訳ができる。しかし本当は、さっさと「悟り」を開いて、残りの人生を生きるほうが楽しい。「悟り」を開けば、「苦しむ」ことが不可能になるからだ。ゴータマ・ブッダの教えを理解し体得するのは一般的には難しいと言える。理解と体得の難しさは、ゴータマ・ブッダ自身が経典を書いたわけではないところも大きい。だから、スッタニパータやダンマパダを読んだだけでは、とても「悟り」の境地に達することはできない。加えて、「悟り」を開くためには文献の勉強や僧侶の話を聞くだけでなく、「実践」が大事だ。論理的に考えるだけでは不十分で、会得・体得すべき「気づき」の実践が必須となる。「思考」を乗り越えねばならない。実践は瞑想であり、マインドフルネスと言ってもよい。瞑想は座って行う瞑想にこだわる必要はなく、立つ瞑想や歩く瞑想もある。生きていること自体が「瞑想的」になるのがよい。

現代人を「悟り」から遠ざけている大きな要因は「世のため人のため」の発想だろう。先にも言ったが、ゴータマ・ブッダの教えの「真髄」は「苦」の消滅だ。簡単に言えば、あなたや私が「苦しまなければ」それでいい。「苦」からの解放の教えなのだ。「苦」から解放された結果、人助けをするかしないかは自由だ。勘違いしてはならないのは、人助けをするために「苦」から自分を解放するわけではないということだ。あまりにも社会に順応しすぎている現代人は「人のために」何かをしなければと思いすぎていて、それが現代人を無明に引き止めている。「悟り」を開いて、「苦」を滅したあと、どうやって生きていけばいいかは、ゴータマ・ブッダからしてみれば「勝手に考えろ」ということだと思う。ゴータマ・ブッダはそもそも、覚った後、この教えを誰かに話すか話さないかと考えた。「苦」から解放される道があるけど、どう考えても普通の人間には理解できない境地だ。でも、「苦」からの解放の教えを理解して、「苦しまなくて」すむ人も少なからずいるだろうから、教えようということになった。どうだろう、この部分のどこに「人間は人のために何かをして生きよ」などという意味を含んでいるだろうか。誤解を与えたくはない、人のために何かをすることは「苦しみ」を生みにくく、心が充実することなので、「良い」ことだ。しかし、人や自分のために何かをしなければならないと思い、あなたが「苦しむ」なら、それはなしなのである。それほどまでに、ゴータマ・ブッダの教えは「苦しまない」ことに関して徹底している。

一般的に思われているかどうかすらも分からないが、「悟り」を開いたから立派な人間なわけでも、品行方正な人間なわけでも、素晴らしい人間なわけでもない。ただ単純に「苦」を滅した人だというだけである。「悟り」を開いた人が現代社会に貢献するかどうかはわからない。完全にその人しだいであり、「悟った」人に過度に何かを期待しても意味はない。

「苦しむ」ことが不可能になってしまった境地に達したら「悟り」であり、私は到達することができた。ミャンマーに行き瞑想する必要もなく、これから文献をあさりにあさることもない。瞑想は続けるだろうが、「瞑想をしなければならない」などと思うことはない。何かを「しなければならない」と思う義務感は、心の余裕をなくし、「苦」を生むからだ。

ゴータマ・ブッダの教えという「筏(いかだ)」は、私にはもう必要がなくなった。

激流を渡り終えた私は、「彼岸」へ到達した。私の人生は続く。

ゴータマ・ブッダと、ゴータマ・ブッダの教えをさまざまなかたちで伝えてきた数えきれないほどの先人たち、現代人に感謝する。

]]>

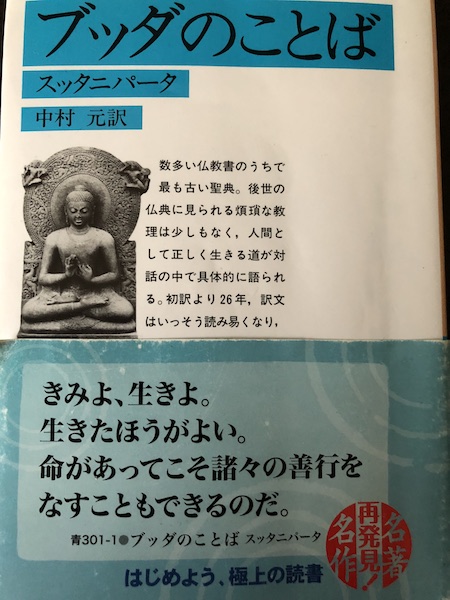

「きみよ、生きよ。生きたほうがよい。命があってこそ諸々の善行をなすこともできるのだ。」という、一見良いことを言っているように思う言葉だ。一般的な価値観ではこれは「善」であろうし、俗世間で言う「命の大切さ」「生きることの尊さ」などを表していると言えるのだろう。

確かにこれは『ブッダのことば』の中に出てくるのだが、ブッダが言った言葉ではなく、悪魔が言った言葉だ。

普通に『ブッダのことば』(スッタニパータ)を読んだ人ならわかる。

「第三 大いなる章 二、つとめはげむこと」にこの言葉は出てくる。ネーランジャラー河の畔で瞑想していたブッダに悪魔が話しかける。部分的に引用させてもらう。

悪魔「あなたは痩せていて、顔色も悪い。あなたの死が近づいた。あなたが死なないで生きられる見込みは、千に一つの割合だ。きみよ、生きよ。生きたほうがよい。命があってこそ諸々の善行をなすこともできるのだ。あなたがヴェーダ学生としての清らかな行いをなし、聖火に供物をささげてこそ、多くの功徳を積むことができる。(苦行に)つとめはげんだところで、何になろうか。つとめはげむ道は、行きがたく、行いがたく、達しがたい。」

上記の悪魔の言葉をそのとおりだと思う人は、昔でも今でも「ごく普通の人」だ。自分の命をけずるほどのなにかをすることは避けるだろうし、何より命が大事だという価値観を持っている人たちには、この悪魔の言葉に違和感を感じない。こう言うと、「じゃあ命が大事じゃないっていうのか!人や動物を殺してもよいのか!」という反論を持つ人もいるだろう。だがそれは違う。生きとし生けるものは生まれて生きては死ぬ運命にあり、慈しむべきものだ。多くの人間が「幸せ」や「苦痛なき状態」を求めて苦しんでいる。

一方で、では「命」とは何だろう。自分の感覚器官があり、それを収容する身体があり、それは年を経るごとに朽ち果てていく。死んでしまえば身体は動かなくなり、燃やされるなり埋められるなりして、自然に帰っていく。自分の命とは、つかの間の、感覚器官や身体の働きに他ならない。命に執着することなく、善をなし、心の平安を保つという、言葉は静かだが激烈な生き方こそがブッダの真髄だ。

悪魔の言葉にブッダが応える、

ブッダ「怠け者の親族よ、悪しき者よ、汝は(世間の)善業をを求めてここに来たのだが、わたくしにはその(世間の)善業を求める必要は微塵もない。悪魔は善業の功徳を求める人々にこそ語るがよい。わたくしには信念があり、努力があり、また智慧がある。このように専心しているわたくしに、汝はどうして生命をたもつことを尋ねるのか?」

ブッダは続けて、悪魔には八つの軍隊があると説く。

第一の軍隊:欲望

第二の軍隊:嫌悪

第三の軍隊:飢渇

第四の軍隊:妄執

第五の軍隊:ものうさ、睡眠

第六の軍隊:恐怖

第七の軍隊:疑惑

第八の軍隊:みせかけ、強情、誤って得られた利得と名声と尊敬と名誉と、自己をほめたたえて他人を軽蔑すること

第一の軍隊の「欲望」だけで、もはや世間の人々は征服される。欲望のおもむくまま、欲しいものを欲し、手に入らないなら苦しむ。たくさんの欲望を叶えた「普通の人間」スペシャリストは、世間からの尊敬を受ける。多くの人達が悪魔とともにいることを望む。最高の喜びにも、最悪の悲しみにも、苦しみがあることを見通すことはできない。

ブッダ「わたくしは、敗れて生きながらえるよりは、戦って死ぬほうがましだ。」

悪魔の軍隊に打ちひしがれて従うよりも、現在の命・身体を脱ぎ捨てるほうがよいと考えるのがブッダである。悪魔に引き寄せられて貪るなら、そこに心の平安はないからだ。心の平安に価値を見出だせない世間の人々は、いたずらに楽しみや悲しみや怒りを追いかけ、みずからの感覚器官をもてあそび、結果的にもてあそばれて苦しむ。

最後、悪魔はブッダにつけこむすきがないことを見て、諦める。

岩波文庫の人は「きみよ、生きよ。生きたほうがよい。命があってこそ諸々の善行をなすこともできるのだ。」という言葉を帯に載せる際に、何を思ったのだろう。まさかこれが悪魔の言葉だと知らずに載せたわけではないと信じたい。この言葉が良いと思った人に対して「ブッダのことば」の購入を促せて、実はこの言葉は悪魔の言葉で、この言葉に騙されないような人間にならなくてはならないよというメッセージなのかもしれない。

]]>その日は喫茶店に行く予定で、「本を買おう」という気持ちになっていた。たまたま『シッダールタ』を見つけた。その偶然がなければ私はずっとヘッセのことを知らなかったかもしれないし、だとしたら今日の自分はなかった。

もともと釈迦に興味があり、仏教に関する本はよく読んでいた。岩波文庫の『ブッダの言葉』は何回となく読んだし、他に読んだ仏教書も多々ある。私は釈迦そのものに興味があり、現代の「〇〇宗」のような宗派にはあまり興味がない。

大事なのは釈迦がどのような境地にあったのかを学ぶことだと思っている。

仏教的な思想を学んでいたわけだが、ヘッセのシッダールタという作品は知らなかった。本屋の背表紙でシッダールタという言葉を見たとき、すぐに釈迦のことだとわかった。どんな本なのだろうと気になった。

概要では、

何より引き寄せられた文言は「悟りに至るまでの求道者の体験の奥義を探ろうとした」という部分。仏教の言葉には多くの慰めがあるものの、実際に苦から解放される境地に達するのは難しい。仏教の本やブッダの言葉でその一瞬は楽になったり、悟りを開いた気になったりすることは確かにある。でも、日常の困難の中で忘れてしまう。

仏教の思想や考え方を自分の生き方にまで消化するのは至難の技と言える。それは当然のことで、簡単にできるというのであれば、誰も苦しむことはない。

この本の概要を見て、釈迦の教えをもとに悟りに向かおうとした人間の苦悩や壁を追体験できるのではないかと期待した。今まで自分にはできなかった苦悩の乗り越え方、悟りを学びたかった。

私はシッダールタだけを読んでシッダールタの物語を理解したのではない。他のヘッセの著作も読む中でシッダールタを理解した。はじめてシッダールタを読んだときの衝撃と感動は言葉に言い尽くせないほどだった。主人公シッダールタのリアルな学びが細々と綴られており、この本を読むだけでも多くを知ることができる。

シッダールタを読み終わると、「人生のことを知るために、これ以上本をむさぼり読む必要はないんだ」なんて思ったものだが、結果的にはヘッセの魔力とも言える言葉を求めて他の著作を買うことになった。それもまた、自分にとって必要なあがきだった。ゴーヴィンダがさぐり求めるように、欠点を知っていてなおさぐり求めずにはいられない自分に腹が立ったが、さらなるヘッセの言葉を求めた。

この文章を読んでくださっているあなたは、きっとシッダールタを読んでいて、「他の人はどんな感想をもったのだろう」と気になったのではないだろうか。私もこうしてシッダールタの感想を書きたいと思ったのは、この本を読んだ同時代の仲間たちとの共感を求めているからだろう。もちろん、あなたは私と違った感想を持っているはずだ。ただ、こうやってあなたと同じようにシッダールタを読んで感動した人間がここにもいることを感じて、微笑してくれたらと思う。

シッダールタを読み進めていくと、まさかの仏陀登場である。

シッダールタという作品の主人公はシッダールタ。これはもともと仏陀の名前でもあるが、まさかその主人公が仏陀と出会うという構造になっている。この作品でのシッダールタと仏陀は別人。

旅の中でシッダールタは仏陀と話すが、仏陀のもとにとどまる道を避け、ゴーヴィンダを置いて一人旅に出る。ここがすごい。

現代社会の人間は、仏陀の言葉として残っているものを学ぶことができる。本やお寺もたくさんあり、仏陀の教えにはいつだって触れられる。心が苦しい時、考え方としての仏教に救われることがある。

しかし、先にも言ったようにそれは長続きせず、仏教の教えを体得して苦しむことのない境地に達することは難しい。仏教を学んでも苦しいものは苦しいのが現実なんだ!わからないんだ!なぜなんだ!という人間の気持ちをヘッセは分かってくれている。そしてシッダールタに、それを乗り越える旅をさせてくれる。

仏陀がシッダールタに伝える言葉が真実だ。その言葉に納得できるのであれば、旅は終わりである。この本はここで終わったとしても内容豊かだ。

仏陀は言う、

この言葉に、すべてが詰まっている。

シッダールタ、あるいは読者たちが仏陀の言うことを議論することや、意見を表明することなどには何の意味もないのだということ。意味を求めようががんばろうが何だっていいのだけれど、「人生それによって苦しむ必要はない」という、単純な話だ。

つまり、あなたが苦しんでいないのなら、オールオッケー!である。

苦しむ必要がないのに苦しんでいる人たちがいて、そんな人達のために苦しみから逃れる方法をあれこれ言葉を変えたりしながら仏陀は教えてるだけだ。

仏教は今でこそ多くの宗派があり教えがあるが、本来の仏陀は苦しむ人達に苦しまなくていい方法を教えていただけだ。苦しんでいない人たちに、仏教は意味をなさない。

仏陀は愛に溢れた人だったのだろう。自分が苦しまなければ問題はないのだけれど、苦しんでいる人間たちのために、死ぬまで寄り添っていた仏陀はまさに仏陀。

シッダールタはこの本の最後のほうで仏陀についてこのように言っている、

悟りを開くと、まるで言葉の少ない無味乾燥な人間になるかのように思う人もいるかもしれないが、そうではない。仏陀はきっと優しい人で、面白くて、頭が良くて、愛を持った人だったんだろう。

自分が教えても苦しむ人が絶えないことを仏陀は知っていたはずだ。そしてそれは生命の営みの中で永遠と繰り返されていく。その全てをわかっていてもなお、自分の命を惜しむことなく使った仏陀の行為は、愛だ。

「愛」という言葉で人はいろんな意味を思い浮かべる。人によって「愛」という言葉のもつイメージや印象などは異なるに違いない。しかし、言葉の意味に一喜一憂してはいけないこともこの本は教えてくれる。

どんなことでも人に伝えようとするなら、それは言葉にしなければならない。しかし、言葉は万能ではないということを教えてくれている。言葉の用法や意味に振り回されないように注意して、本質を感じなければならない。

「愛」を語るときにも、「愛」という大きな言葉の意味に翻弄されるのではなく、心で感じる必要があるということだ。

『シッダールタ』という本は、シッダールタが仏陀に出会うまでと、そこから俗世の生活をする期間と、それを捨てた後の大きく3つに分かれる。読み返すならいつも仏陀の言葉や最後のシッダールタの悟りの言葉を見てしまうが、『シッダールタ』という物語としての骨格を考えるなら、俗世での放蕩生活の期間がとても重要だ。この部分がなければ、シッダールタという本はなんの面白みもないものになってしまう。

主人公シッダールタは仏陀の教えを聞いてなお、仏陀の言葉に自分を埋もれさせることなく自分で真実を体験するための旅に出る。私はシッダールタと仏陀が別れた時、とても驚いた。普通、そんな素晴らしい人に出会えたのなら、素晴らしい教えを聞いて悟りを開くかのように進みそうなところを、そうじゃないとして物語は進む。

「この後のシッダールタを書くのはヘッセも大変だっただろう」と想像する。そして何よりもこの部分にこそ、ヘッセの産みの苦しみがあると思う。

では、俗世での放蕩生活が終わり、それですんなり悟りの境地で静かに暮らせるのかと思いきや、息子と出会ってしまう。一緒に生活をするものの息子がいなくなり、またもや心がかき乱されることになる。

素晴らしい心を獲得したと思っていても、いとも簡単にその心を失ってしまう難しさ。

なにもしていなくても平静でいられるような人生はない。突如として困難が襲ってくる中で、自分の心を保つ闘いをしなければならない現実をもこの本は教えてくれる。

ヘッセの本に甘いご都合主義はないが、克服の道があることを示してくれる。困難や苦悩が人生にはつきものだ。それはどうしようもない。

しかし、自分の欲望に翻弄されて生きる生き方には限界がある。

誰からも本当の意味では生き方を学べない。

『シッダールタ』からたくさんのことを学ぶことができる。

【当サイト著者自身の「悟り」については下の記事】

「悟り」を開くことができた https://poeness.com/satori20181119/

ヘッセの『シッダールタ』についての当記事を書いた段階(2018年6月)では、筆者の私は「悟り」が開けていませんでした。

筆者自身の「悟り」(2018年11月)に興味がある方は、上記の記事をご覧くだされば幸いです。